claire angelini – géographies

GÉOGRAPHIES D’UNE HISTOIRE

GEOGRAPHIES OF HISTORY

Quatre personnes qui avaient vingt ans en 1962 se livrent à un exigeant processus réflexif. Leurs récits, traversée par la mémoire de l’Algérie, se retrouvent sur l’écran d’une mémoire stratifiée et dans un présent fragmentaire. Dans l’installation, ils émergeant du grand sommeil noir du lieu d’exposition devenu le réceptacle d’un cinéma déployé dans l’espace.

Le film lui, documente au fil du temps le processus de travail tout en produisant la scène imaginaire de cette prise de parole.

INSTALLATION

Ecran medium 18 m / 4 videoprojecteurs + hauts-parleurs synchronisés / synchronisateurs HD/ table de mixage / 2 moniteurs écran plat / fragment tuile + parpaing / moquette 51 m / rideaux noirs / sofa

PRODUCTION

La Compagnie, lieu de création, 2014 / IPM

Co-production: Filmflamme/Polygone étoilé

Caméra: Claire Angelini, Stéphane Degnieau

Son, montage: Claire Angelini

Avec: Aline, Louis, Annie, Latifa

Commissariat d’exposition: Paul-Emmanuel Odin

Ingéniérie technique et informatique: François Billaud, Gauthier Le Rouzic, Guillaume Loiseau, Emmanuel Morvan.

Développement informatique synchronisation:Guillaume Stagnaro

DIFFUSIONS

CRÉATION MONDIALE à La Compagnie, janvier-février 2015

INSTALLATION

L'effet Rashomon de Géographies d'une histoire - fragments tirés d'un grand sommeil noir

Le travail que Claire Angelini a enclenché avec quatre personnes qui avaient 20 ans au moment de l'indépendance de l'Algérie (et qui sont un couple de pieds-noirs, une française, une "indigène") mobilise à propos de la mémoire de cette guerre une disjonction de point de vue. On pourrait se dire : les quatre récits de ce moment de l'histoire sont si différents qu'il faut se résoudre à une multiplicité de perspectives subjectives qui rend impossible d'établir une vérité unique que chacun des points de vue représente de façon imparfaite.

Pourtant, en s'inspirant de l'analyse du Rashomon d'Akira Kurosawa par Slavoj Žižek, il faut reconnaître que ces quatre récits ne se situent pas au même niveau, et que dans la perspective de la lutte contre les rapports de domination dont l'histoire coloniale fut le moteur, seule la position de Latifa, dont le père était militant du FLN, détient le point de vue de subversion du rapport colonial. Dans la structure immanente qui relie les quatre versions, le point traumatique central est celui du conflit entre une volonté d'indépendance libératrice et un état qui ne veut pas partir d'un territoire qu'il a colonisé; et les trois autres récits ne font que se positionner avec des défenses par rapport à ce point traumatique, en subissant un rapport d'aliénation dont ils n'ont pas pu se défaire.

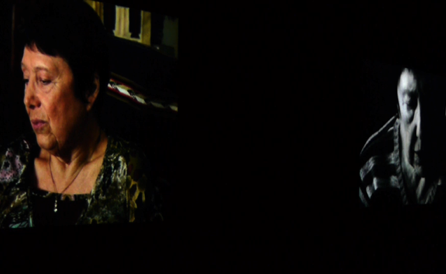

Mais il y a aussi le point de vue particulier d'Annie, qui est la seule à avoir accepté à la fois d'être filmée, et d'écouter d'autres témoignages. Elle n'est plus alors seulement une parole de mémoire, mais aussi le point de vue d'une réceptivité, d'une écoute - c'est-à-dire l'endroit plus mystérieux de la profondeur pré-subjective auquel les fragments de l'histoire ne se raccordent jamais vraiment.

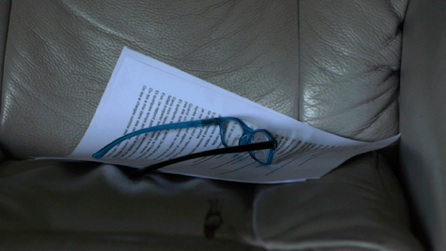

Une fois dit cela, les choses se complexifient encore, car une exigence de réflexivité a été au cœur du processus de travail de Claire Angelini avec ces quatre personnes : chaque entretien a été retranscrit sur papier pour être relu à la séance suivante, et ce passage du dit à l'écrit n'était pas une façon de figer le dit, mais bien de le requestionner au cours du temps, pour qu'il soit ou validé, ou rectifié, ou remis en cause, pour faire jouer ce doute sur la parole et la mémoire, se nuancer de tout ce qui fait la complexité du réel et de tout ce qui tend à le voiler et le revoiler sans cesse. Ces reprises, qu'étaient-elles, sinon une insistance sur la parole elle-même pour la mettre en tension, ou plus précisément en dépôt dans l'enregistrement, avec ce jeu de stratification qui laisse dans la texture du dire s'ouvrir des interstices.

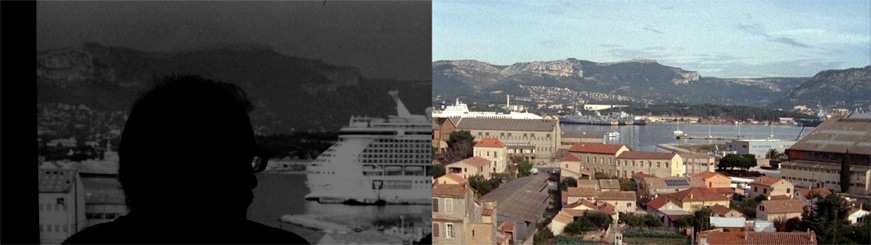

L'exigence de délicatesse a été alors la plus nécessaire pour que ce travail interstitiel se fasse. Ici, il faut encore parler de la forme de tout cet immense travail de mémoire, qui se distingue de beaucoup d'autres projets en image-mouvement sur cette histoire. C'est comme si le processus de stratification de la mémoire saisie dans son élaboration pas à pas ne pouvait avoir lieu que parce que la forme et le fond seront indissociables, et que les images elles-mêmes ne devaient plus cacher leur cadre de production (l'intrusion des appareils techniques dans les appartements) ; les images sont donc des images d'images à leur tour. La mise en relation des images intérieures avec les vues extérieures de la ville de la Seyne sur Mer vues depuis les fenêtres de ces personnes situe donc cette histoire et ses mémoires dans ce paysage familier d'aujourd'hui.

Le travail interstitiel n'a pas seulement été l'occasion d'enclencher du jeu, du doute, des écarts subreptices, c'est le mouvement par lequel surgit en fait la complexité des nœuds symboliques les plus redoutables autour de cette histoire, où les rapports de domination ne peuvent pas ne pas être connectés à des rapports de classe sociale (Claire Angelini rappelle dans un texte de travail que ces quatres personnes sont issues de milieu populaire), dont tous ces témoignages laissent apparaître les rouages les plus implacables.

L'utilisation du noir et blanc, de pellicule 16mm pour certains moments, le travail d'opacification des plans par des jeux d'ombres effectués sur les documents vus en situation, sont autant d'éléments qui font que les signes restent en permanence au bord de l'abîme. Dramatisation ou lyrisme brechtien? On y pense fortement bien-sûr. La profonde dimension sensible des images était à ce titre nécessaire pour constituer cet endroit de retentissement de l'implication subjective des témoins, et pour que les images se détachent à leur tour elles-mêmes des paroles, celles-ci restant en "off" de bout en bout. Cette dissociation est ce qui engage la pensée spectatorielle à faire elle-même son propre travail, et à s'approprier cette histoire lointaine jusque dans ses conséquences présentes.

Le paysage de la Seyne sur Mer vu depuis les fenêtres de ces appartements se laisse interpréter comme des découpes, des fragments de cadres, qui prennent leur sens par l'Ouvert qui happe d'autres paysages en hors-champs, ceux de l'histoire, de l'Algérie. Et si l’inconnu, et non seulement le passé, rayonne d’un éclat sombre (la masse noire en haut d'un palmier déplumé, n'est-elle pas la chose freudienne elle-même, excroissance monstrueuse, supplément bizarre du signifiant?), cette expérience qui entrelace subtilement l'art, la vie et l'histoire, est bien la réinvention du présent à partir d'une interrogation sur le passé.

Paul-Emmanuel Odin, 2015

L'installation Géographies d'une histoire – première présentation publique et création mondiale – la Compagnie lieu de création, Marseille, janvier-février 2015

Géographies d'une histoire est une installation qui propose un essai « d'investigation artistique » à partir de paroles sollicitées, collectées, élaborées selon un protocole particulier.

La première présentation publique de ce travail a convoqué une transformation radicale du lieu d'exposition en "salle noire", lieu d'expérience physique de l'installation, en même temps qu'espace de projection étiré à l'échelle d'un mur de 18 m.

Au centre du dispositif, une proposition filmique spatialisée sur quatre écrans, ici d'une durée totale de deux heures, en boucle. La projection des séquences à partir de ces quatre sources distinctes synchronisées se caractérise par une diffusion sur deux écrans synchrones simultanés, les paires d'images projetées venant occuper telle ou telle partie de l'écran en fonction du montage, et en proximité ou en éloignement du visiteur – selon le point d'observation qu'il occupe dans la salle et selon qu'il est assis ou debout – au long d'une surface de projection qui se déploie sur la quasi totalité de l'un des murs de la galerie (18 m).

En lien avec elle, des diffusions attenantes sur moniteurs, également en boucle: l'une, introductive et d'une durée de 6 minutes est ici visible depuis la rue tel un appel au visiteur. L'autre est un plan-séquence, sorte de miroir inversé de la boucle introductive. Il "dialogue" avec un objet réel – un fragment de tuile – disposé sur un support mixte de carton et de béton.

Les deux moniteurs se font écho dans leurs similitudes et leurs antagonismes: ici, nous assistons au feuilletage mécanique de magazines des années 60 par une main anonyme. Là au contraire, un individu singulier aux phalanges rougies par une intrigante blessure – et dont nous ne voyons que le buste – dépiaute consciencieusement un album de famille en lambeaux mais, filmé à distance, il n'arrive finalement à en offrir à la caméra qu'une vision fragmentaire et dérobée.

Le fragment de tuile, objet "archéologique" issu du fonds privé de l'artiste, a été ramassé par elle lors du tournage d'un précédent film en Algérie, dans la plaine de Batna, zone de combats intenses – ceux des ratissages par les "bérets rouges" – pendant la guerre d'Algérie. Fragment brisé, il convoque trois niveaux de lecture qui sont autant de clés pour aborder l'installation. En tant que preuve physique du système économique colonial, il renvoie d'abord à l'industrie marseillaise de la tuile à l'époque de la France coloniale: le sigile brisé de "frères" se rapporte en effet à l'entreprise Roux frères exportatrice dans les colonies dès la fin du XIXème siècle de tuiles destinées à la construction de maisons. Cette dimension économique fait écho dans l'installation centrale à des extraits de livres de classe présentant l'organisation économique en Algérie sous une forme elliptique, et dans la boucle du premier moniteur, dont les publicités pour des jus d'orange reviennent ad nauseam au fil des pages tournées, sans jamais que l'origine de ces matières premières ne soit mentionnée.

La parcellisation de l'objet, tronqué par la brisure, évoque aussi la violence de la guerre dans cette zone de combats intenses et de bombardements. Sans doute la maison dans laquelle le morceau de tuile a été ramassé – une ruine aujourd'hui – a-t-elle elle-même subi cette violence. Manifestée concrètement par la présence de cet objet, cette violence renvoie au récit de l'un des protagonistes de l'installation centrale – l'homme aux mains blessées manipulant son album de famille – qui fut parachutiste. Elle introduit un doute quant à son récit minimisant les "horreurs de la guerre".

Le mot frères enfin, évoque directement un mot qui reviendra souvent dans l'installation. En effet, le sens à donner à ce terme, et ce qu'il engage, en migrant d'une connotation à une autre au fil des entretiens, exemplifie en la dévoilant cette difficulté des protagonistes à se fixer sur une version donnée des faits qu'ils nous rapportent.

A la différence du cinéma, qui suppose une vectorisation temporelle fondée sur un début et une fin, et qui comporte une forme de démonstrativité – celle même du « schéma actantiel » – cette installation – de par la polysémie même de ses objets et la variété de ses supports – autorise donc de la part du visiteur mobilisé, des mises en rapports, des allers-retours, et par là une relation particulière au sens, qui se re-construit avec chacun en fonction de son parcours propre, spatial et temporel et des références intellectuelles, subjectives, propres à chacun.

Au centre de l'installation, le montage s'étire autant dans le temps que dans l'espace : 18 m pour deux heures de projection.

Collectés, à partir de paroles sollicitées, les matériaux proviennent d'un travail dans un lieu concret avec quatre personnes singulières. Celles-ci appartiennent à des catégories socio-idéologiques, des « types » et même des ideal types. Leurs réactions sont traversées voire tissés de discours d’Etat, de forces sociales et politiques. Leurs perceptions de leurs propres vies sont livrées au prisme d’occultations et de dénis. Aucun d’entre eux n’est un personnage exceptionnel qui serait venu témoigner de son action – en Algérie en l'occurrence – ou livrer l’analyse qu’il faisait des événements. Ils ne prétendent faire ici aucune révélation.

L'installation elle-même ne cherche pas non plus à embrasser le champ de la connaissance sur la question de la colonisation, ni même en parler frontalement. Ce n'est pas son sujet.

On est ici au contraire dans le hic et nunc d'un lieu, d'un moment : 2013-2014 à La Seyne sur Mer, en France, avec trois femmes et un homme, Aline, Latifa, Annie et Louis. Avec eux s'est engagé, à partir d'une rencontre au sein d'une association de quartier – Le petit Prince à la Berthe – un travail de longue haleine sur leurs paroles et leurs mémoires, déclenché puis documenté à partir d'un protocole précis: une parole enregistrée proposée en guise de question tel un éveilleur de mémoire, permet le surgissement de paroles singulières, quoique fragiles, discontinues et discutables. La fois suivante cette parole retranscrite est offerte en miroir aux protagonistes pour qu'ils la nuancent, la précisent, l'amendent, la biffent ou l'extrapolent. Ils sont ré-enregistrés, photographiés dans le moment de ce labeur discursif, etc.

Le chantier de la parole est ici une lente stratification et sédimentation de la mémoire. On pourrait, par analogie, évoquer un labeur semblable à celui d'un archéologue sur un champ de fouilles. Sur un terrain donné et circonscrit, lui aussi retire au présent des tessons usés, cassés, terreux, et à l'ordre dispersé de ses trouvailles, il redonne une forme, une interprétation. Certes, ces fragments revenus à la lumière manifestent leur existence pour eux-mêmes, tout en révélant aussi quelque chose de la façon dont la fouille a été conduite sur le terrain, et de la subjectivité du fouilleur. Ces fragments retrouvés, possèdent des réserves de sens aujourd'hui et pour le futur.

Dans le cas présent, les tessons – ou lambeaux de mémoire – des protagonistes mêmes, les inclinent à re-disposer, à ré-interroger à chaud leurs souvenirs, au fil du travail engagé avec eux.

Pourquoi ces quatre-là? Entretenant un rapport particulier à l’Algérie où ils ont vécu, et où ils sont nés pour trois d’entre eux, ils se retrouvent aujourd'hui à la Seyne pour des raisons différentes. Ensemble, ils militent au sein d'une association dédiée aux migrants primo-arrivants. Mais c'est l'Algérie – dont ils ne se parlent jamais – qui est en l'occurrence leur lien principal. Deux « Pieds-noirs » dont l'enracinement respectif plonge très diversement dans l'histoire du pays, une Algérienne, et une Française venue en stage d’assistante sociale à la fin de la période coloniale et revenue volontairement après l’Indépendance de l'Algérie. Des rapports différents à ce pays de l'autre côté de la mer les réunissent aujourd'hui dans leur ville actuelle de résidence autour d’un centre « absent ». Le travail a mis chacun d’entre eux – et séparément – en face à sa propre mémoire: un processus complexe. Tous disent ne pas pouvoir se rappeler assez clairement, mais surtout, craindre de réactiver quelque chose qui les confronte à nouveau à ce temps ancien qu'ils ont pour une part recouvert, cimenté de présent. Aussi évoquent-ils la fragilité des souvenirs et la difficulté à creuser en eux pour retrouver ces lambeaux aléatoires qui les confrontent à des moments personnels qui réactivent aussi une ambiance sociale, un contexte donné et disparu aujourd'hui. Au cours de ce travail, à la fois singulier et collectif, il n’était d'ailleurs pas question qu’ils s'affrontent les uns aux autres, ni même s’entendent de manière différée, à l’exception d’Annie, qui parcourt toute l’installation comme « contrepoint » des autres avant d’exprimer son engagement à elle, choisi puisqu’elle n’a aucun lien d’origine avec l’Algérie.

Ainsi l’installation devient-elle dans son kaléidoscope « à la Rashomon » le lieu de la rencontre et du dialogue fictifs entre ces quatre personnes.

L’enjeu du projet est cette focalisation sur ces quatre cas singuliers, mais qui ne peuvent en aucune manière renvoyer à la globalité d'une situation historique et quoique ces quatre singularités s’inscrivent bien entendu dans un contexte général.

Il ne s'agit pas ici d'établir une vérité ni de la construire. Ni de subsumer la singularité de ces sources – conversations, images amateur d'albums photographiques – dans une abstraction donnant prise sur le référent historique. Encore moins de faire entrer les paroles de ces témoins-là dans l'ordre du discours.

D'emblée le projet s'est construit ailleurs, revendiquant une attention extrême à l’épaisseur et l’opacité de ces quatre cas singuliers, ne « retrouvant » le global ou le général qu’en creusant toujours plus l'individualité de chacun, au gré de ses lapsus, de ses parts d’ombre. D'où l'importance accordée dans le travail à la scorie, au bafouillement, à la reprise, à tout ce que l'on coupe, élimine ou escamote habituellement dans le travail documentaire et qui restitué dans l'installation, devient un levier du sens comme vecteur incarné de celui-ci, et parce qu'il donne une épaisseur physique à telle réminiscence ou au contraire à tel refoulement, mais aussi à la difficulté de re- ou de dé-construire un récit de soi à 50 ans de distance. C'est pourquoi aussi la scène de l'installation est et doit demeurer un lieu de paroles trouées.

Le travail déroule un fil avant tout sonore. Ce sont les voix de ces personnes, au rythme plus ou moins fluide au gré des entretiens, des réactions. Elles ont leur corrélat dans la matière visuelle des photographies argentiques – la documentation de la scène du travail et celle des albums familiaux sur lesquels s'appuient les récits – re-filmées et explorées jusqu'aux limites du noir et de l'éclatement du grain, ainsi que dans les paysages décalés avec l'usage du support film (16 mm). De ces matériaux naît une scène, qui se bâtit sur la revendication voire l'exhibition du manque, de l'approximation, qui dévoile le non-dit comme tel et par là pose « l’ère du soupçon ».

En choisissant délibérément de préférer à la figure du «contrechamp» – cette figure ambiguë du cinéma de fiction fondée sur la suture, la forclusion du réel – celle du hors-champ, il s'agit de mettre l'accent sur ce qui n’apparaît pas sur l’écran mais pourtant pèse sur tout ce qui y est représenté, le hante: ainsi du peuple algérien, du territoire de l'Algérie, qui habitent tous les récits.

Travaillée par le hors-champ, l'installation dévoile cette confrontation muette à un Autre qui vous hante, et via ce fantôme, convoque la colonisation à une place singulière – non-spectaculaire – puisque sans le récit de ses crimes – dans la quotidienneté la plus terre-à-terre, celle-là même décrite par Bourdieu ou Fanon – et ce, via l'exposition du corps-mémoire concret de ces simples gens nés là-bas qui, à l'échelle de paroles de soi nous dévoilent à bas bruit quelques fragments de leur vie.

Tel le spectre de la rencontre, les souvenirs de ces quatre personnes sont habitées par l’étrange nostalgie d'un être ensemble, que l'installation souligne. Que dire, que faire, que penser, après la «guerre des peuples», selon la formule en usage chez les historiens? Ces quatre personnes peuvent-elles s'écouter éventuellement, se réunir peut-être?

La mise en scène de l'installation qui rassemble ces paroles contradictoires est bien entendu une fiction. Mais elle propose aussi une forme d'hypothèse politique pour dépasser l'affrontement, c'est-à-dire l'enfermement dans une communauté donnée. Une possibilité à laquelle ces quatre protagonistes se confrontent dans leur récit, chacun à leur manière.

Ainsi Annie s'engageant volontairement comme assistante sociale en 1961 dans un village de regroupement, évoquera ces « deux médecins qui s'entendaient à merveille » « l'un pied noir juif », « l’autre algérien ». Sans doute, l'on pourrait opposer à cette affirmation donnée cinquante ans après, les statistiques les plus récentes sur la part des médecins algériens dans la société coloniale. Mais ici cette parole qui restitue ce que sa mémoire a retenu, insiste sur la potentialité d'un être-ensemble dont cette amitié était porteuse.

Ainsi Louis, évoquant ce manœuvre arabe qui sauve sa cousine d'un possible assassinat.

Ainsi Latifa, insistant longuement sur l'acharnement de son père à sauver la vie d'un homme après l'indépendance, quand tout le monde pourtant affirme qu'il militait à l'OAS.

Ainsi Aline, liée jusqu'au jour d'aujourd'hui à sa meilleure amie, Yamina.

Montés dans la masse brute de leurs contradictions, de leurs échanges aussi, les récits se mesurent, se répondent, se relient et au fil des images à écran double apparaissant ou disparaissant au gré du montage.

En prenant acte de ces paroles, de quelque bord qu'elles viennent, l'installation remet en travail l'ambiguité de ces paroles-mémoire, de même qu'elle souligne et donne un relief particulier aux incohérences voire à incongruité de certaines paroles ou vécus personnels.

Or, que faire de ces contradictions qui mettent en crise les schémas simplistes, et n'est-ce-pas là une chance de cheminer loin des tracés d'une histoire balisée? Si la meilleure amie d'Aline est arabe, elle n'en est pas moins plus ou moins ouvertement pour l'OAS. Pourtant, elle raconte qu'elle aurait pu être FLN si l'histoire l'avait placée ailleurs que là où elle se trouvait, c'est-à-dire une Française née en Algérie de parents lorrains. C'est avec déchirement qu'elle évoque la séparation entre les communautés à l'échelle de sa ville et qui la prive de sa meilleure amie, mais sans remettre en cause cette séparation même qui lui semblait alors nécessaire pour leur sécurité. Quand elle évoque le racisme des gens qui font descendre des Arabes du trottoir, elle a honte. Parlant de l'après-Indépendance, elle s'étonne de n'avoir pas pensé à devenir algérienne. En outre, elle introduit la pensée, la parole de sa mère qui avait d'autres références qu'elle, la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande de la France, la question de « l'apartheid ». Sa mère qui, par ailleurs, protège son amie Yamina des ratonnades, « en la faisant passer pour sa fille ».

L'installation rassemble ces morceaux d'un cheminement mental allant au gré des petites choses: aucun récit spectaculaire ne s'énonce, ni dans l'image – sinon aux marges ou interstices de l'album de guerre de Louis – ni dans le son. Aucune dénonciation frontale n'a lieu. Au contraire, le système dans lequel certains de ces protagonistes baignaient cinquante ans auparavant, se dévoile de soi-même au fil du fragile tissage de ces petits récits simples, énoncés de façon hésitante. Car toutes les contradictions à l'échelle du quotidien, de ce que certains se racontent à eux-mêmes pour se rassurer ou se légitimer sont justement l'un des visages de la colonisation, celui-ci non spectaculaire. Ils en mettent en évidence la cruelle absurdité. Plongé dans un bain de mots et d'images qui font retour, telles des obsessions, le visiteur est confronté à un corpus de paroles qui ne sont jamais unilatérales.

Une des clés de l'installation repose dans l'histoire d'Aziz, le berger kabyle: rapportée par la personne d'Annie qui fut coopérante en Algérie entre 1962 et 1975 et offre son corps, son visage et sa voix en prise directe à la caméra, cette vie se voit détruite par la logique même du système colonial (il est mobilisé pour intégrer l’armée française de la France libre, est condamné pour avoir tué une mule alors qu’il était de garde du côté du Monte Cassino, incarcéré, revenu des années plus tard dans un pays transformé, clochardisé): une condamnation sans appel de la colonisation et de ses effets même après l’Indépendance.

Ce récit est ici restitué en superposant les enregistrements successifs d'Annie, qui, ne cessant d'achopper inlassablement sur ce souvenir au fil du travail, répètera quatre fois cette histoire, telles des variations. L'installation qui prend acte de cette "intensité bloquée", superpose ce récit à lui-même, tel un ultime bafouillement de l'histoire.

Les différents corpus d'images de l'installation, outre les documents du travail de la parole, et des vues de ces lieux où vivent les quatre protagonistes – intérieur comme extérieur – sont des objets visuels manipulés par le cadre, parcellisés, émiettés, auxquels le visiteur est amené à se confronter, à l'instar de ce que fait Pasolini dans La rabbia, qui prend comme unique matériau les images violentes de la presse et de la télévision de son époque pour en révéler le discours fascisant.

Dans le cas ici de Paris-Match, ces images de magazines n'ont donc pas un statut d'archives (donc éventuellement rattachées à la question de la vérité) mais de symptôme, en particulier du discours colonialiste que le magazine à grand tirage véhicule en le présentant comme de l'information "neutre".

Métonymie du discours de l'Etat français et donc aussi de ce qui aliène la pensée et la parole de deux des protagonistes de l'installation, cette référence a d'ailleurs été appelée par leur parole même au cours des entretiens réalisés avec eux.

De la même manière surgissent des fragments de manuels scolaires français de cette époque qui participent de ce discours étatique. Ils sont – d'une autre façon mais tout aussi efficacement – le véhicule de ce discours de l'Etat français sur ses colonies.