claire angelini/zone sensible

ZONE SENSIBLE /TRACES

Cartes à jouer l’histoire

La zone sensible se développe dans le compagnonnage avec l’archéologue Laurent Olivier, conservateur en chef au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, à la recherche de traces à déchiffrer des événements liés à la Commune de Paris après la Semaine sanglante et autour de l’internement de plus de 10 000 personnes dans le camp militaire de Satory (Yvelines, France), certaines mortes de mauvais traitements et de maladies, d’autres fusillées. Comment lire cet espace rendu sciemment illisible par l’Etat ? Comment retrouver les fosses communes ? Comment donner forme à cette incertitude archéologique qui hante le sol de Satory ? Comment dessiner et exposer le manque ?

INSTALLATION

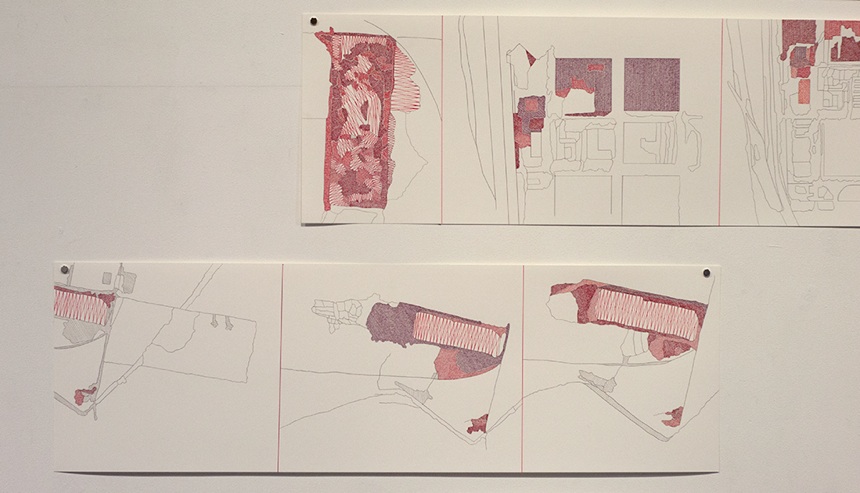

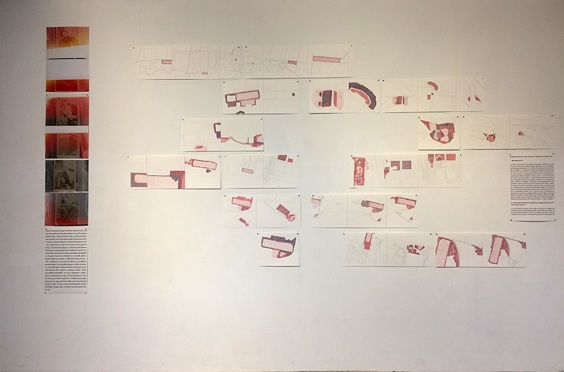

Dessins dimensions variables, encre de Chine et encres rouges sur papier Cartapura 200 gr. Ph neutre.

6 tirages 40 x 60 cm sur papier Hahnemühle Photorag 125 gr (tirage : atelier Pendart Kunst und Produktion, Munich, 2025)

Courtesy Claire Angelini et ADAGP.

EXPOSITION

Livres uniks 6, Espace Topographie de l’art, Paris, 2025.

DESSIN / PHOTOGRAPHIE

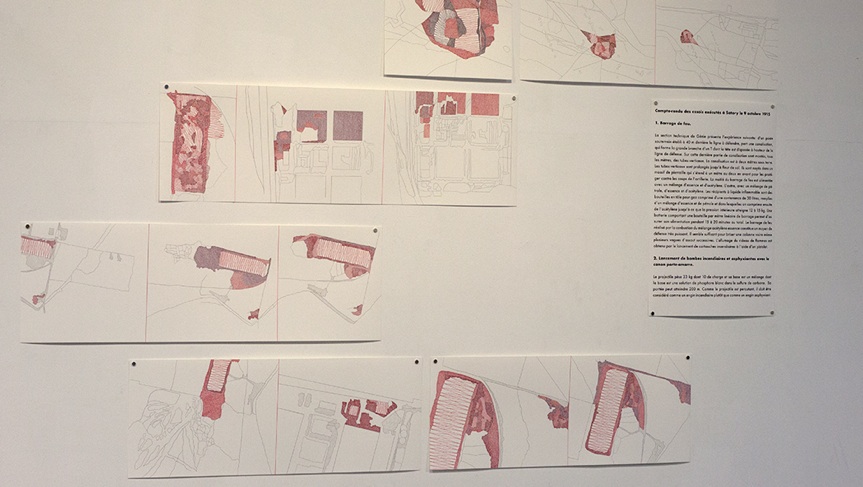

Sur le mur, une cartographie mémorielle trouée s’expose en six lignes de temps horizontales, de la plus éloignée à la plus récente.

Les dessins sont issus de plans et cartes anciennes et de photographies aériennes déclassifiées du site militaire de Satory réalisées entre les années 1920 et le début des années 2000. Elles sont choisies, recadrées, montées, interprétées, dessinées. Le crayon graphite et les encres de couleur s’imposent, à travers une palette en lien avec le sujet, celle de la chair mise à vif, du rose au violet et en passant par les rouges francs des blessures.

Ce qui s’expose en rouge se définit comme ce qui porte possiblement des traces enfouies qu’on ne pourra retrouver mais où dort une mémoire désormais recouverte et matériellement inconnaissable: d’abord la butte de tir ou « butte aux chars », où 21 membre de la Commune ont été fusillées entre 1971 et 1873. Puis, l’étang de la Martinière, où des fosses communes ont été creusées en 1871. Enfin, le camp militaire lui-même, où, en 1871 quelques 20 000 personnes ont été internées. Rien de ces lieux ne gardant trace de ces événements du passé, le dessin d’observation fait alors ressurgir ce qui sur le terrain, ne saurait s’apercevoir et que seule l’interprétation graphique permet de formaliser.

Dans l’exposition, l’horizontalité des 6 strates de dessins, telle une coupe de temps stratifiés, fait contrepoint à la verticalité des 3 doubles photogrammes (6 en tout) et des textes, qui éclairent de leur présence fantomatique et mémorielle cette recherche plastique et géographique apparentée à une quête d’architecture forensic.