claire angelini – armentières

FILM LONG-MÉTRAGE

Des usagers de l’hôpital psychiatrique d’Armentières dans le nord de la France fondé il a 400 ans retracent l’épopée collective d’un établissement que les dernières générations de soignants, acteurs militants de changements radicaux ont patiemment déconstruit. Une évolution décisive qui dresse le bilan d’une période de la psychiatrie française et de ses combats. La prise en charge de cette histoire par les usagers actuels de l’hôpital devient dans et par le film un geste de liberté leur permettant d’assumer pleinement leur retour dans la cité.

France l 2017 I HD I Couleur I 115 minutes

Réalisation, montage: Claire Angelini

Son: Claire Angelini, Moritz Bergfeld

Image: Stéphane Degnieau, Claire Angelini

Acteurs: Valérie Brilleman, Christophe Doudou, Geneviève Hecquefeuille-Jacob, Jean-Claude Juncker, Françoise-Susanne Lesage, Patricia Lebrun, Géry Tiberghien, Ludovic Vandevoorde

Assistants: Chantal Akyniemi, Frédérique Debaecker, Bernard Demoor, Dominique Delansay

Musiques : Claude Debussy, Philippe Fénelon, Geörgy Ligeti, Jean-Philippe Rameau, Alexandre Scriabine

Sous-titres anglais.

Mode de diffusion : salle

Production: LA FABRIQUE

Co-producteurs: Albanera et Le Fresnoy studio national des arts contemporains

PROGRAMMATION

Cinéma Les Lumières, Armentières, 2017

La Parole errante, Montreuil, 2017

Werkstattkino Munich, 2018

Cinéma Le Kino, Villeneuve d’Asq, 2018

Auditorium du CH Les Murets, 2019

Auditorium du CH de Gonesse, 2024

CHRONIQUE DU TIERS-EXCLU

FILM LONG-MÉTRAGE

Chronique du tiers-exclu s'attache à l’histoire de l’institution psychiatrique à travers le cas emblématique de l’hôpital psychiatrique d’Armentières vieux de 400 ans. Pour travailler le passé, il s’agit de mettre en œuvre une parole militante, et pour l’incarner sensiblement, de s’appuyer sur les talents de patients devenus des acteurs à part entière.

Ce faisant, le film nous confronte directement à ce que Foucault avait appelé le bio-politique: une société donnée manifeste son pouvoir par l'exercice d'un contrôle – en particulier physique – sur des personnes que l'on a exclues du champ social, parce qu'elles sont différentes. Il s'agit ici de dresser un bilan provisoire d'une institution qui s'est confondue avec l'histoire de la psychiatrie, à la veille de nouveaux basculements.

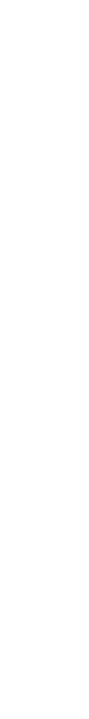

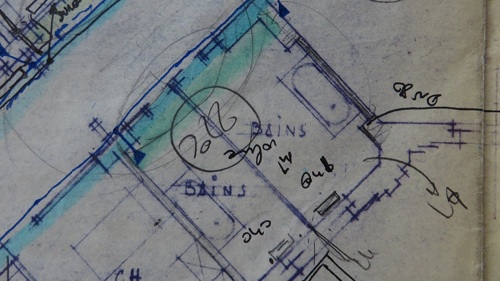

L'hôpital psychiatrique d'Armentières situé dans le Nord-Pas-de-Calais est un voyage dans l'histoire : une architecture pavillonnaire impressionnante, des archives diversifiées, un personnel à la longue mémoire.

En huis-clos et sur la scène improvisée de ce qui fut une salle de jour dans un pavillon aujourd'hui désaffecté, 7 hommes et femmes nous racontent le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui par cette institution vieille de 400 ans. On découvre comment il a fallu déconstruire physiquement cet espace pour re-fonder la psychiatrie sur d'autres bases. Une évolution décisive portée par une génération de soignants rentrée à l’hôpital au début des années soixante-dix. Témoins des changements survenus dans la structure hospitalière, ils en ont été les acteurs militants.

Les passeurs de cette épopée sont les usagers actuels de l'hôpital. Leurs récits sont autant de chroniques recomposées à partir de la parole de soignants restituée ici pour la première fois. Ce faisant ils dressent le bilan d'une période de la psychiatrie française et de ses combats.

La prise en charge de leurs témoignages par des patients d'aujourd'hui est essentielle. En s'offrant de maîtriser l'histoire de l'institution, ils réalisent un acte de liberté radicale et par là assument pleinement leur place dans la cité.

FILM COURT-MÉTRAGE

France l 2020 I Super16mm I Couleur I 31 minutes

Réalisation et montage : Claire Angelini

Caméra : Stéphane Degnieau et Claire Angelini

Son : Claire Angelini

Conseil musical et interprétation : Jean-Pierre Collot

Personnage de Jean François Rameau : Géry Tiberghien

Musiques :

Jean -Philippe Rameau. Zoroastre, l’Enharmonique,

Claude Debussy, Les pas sur la neige

Philippe Fénelon, Melody of spring

Production :Albanera avec le soutien de l’EPSM Lille-Métropole

PROGRAMMATION

Underdox Film festival, Munich, 2019

Polygone étoilé, Masrseille, 2019.

TOPOGRAPHIE ET DÉRAISON

FILM COURT-MÉTRAGE

Jean-François Rameau, le neveu du célèbre musicien français, revient à l’hôpital psychiatrique d’Armentières où il a été interné il y a plus de 250 ans, pour nous faire parcourir avec lui l’espace-temps du « grand enfermement ».

LE NEVEU D’ARMENTIÈRES

PERFORMANCE

L’histoire longue et complexe de l’EPSM d’Armentières entre en résonnance avec quelques morceaux du répertoire musical classique du 20 ème siècle, cette rencontre portée par des usagers de l’hôpital – acteurs du spectacle – et un pianiste, Jean-Pierre Collot.

PERFORMANCE

Avec Jean-Pierre Collot, interprète

Piano, fragments filmiques, texte

60 minutes environ, 2016

Réalisation, montage: Claire Angelini

Interprète: JEAN-PIERRE COLLOT

Acteurs: Valérie Brilleman, Christophe Doudou, Geneviève Hecquefeuille-Jacob, Jean-Claude Juncker, Françoise-Susanne Lesage, Patricia Lebrun

Musiques : Claude Debussy, Philippe Fénelon, Geörgy Ligeti, Jean-Philippe Rameau, Alexandre Scriabine

PROGRAMMATION

Création mondiale, l’Albatros / SISM , Armentières 2016

TROUVER ASILE

INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE

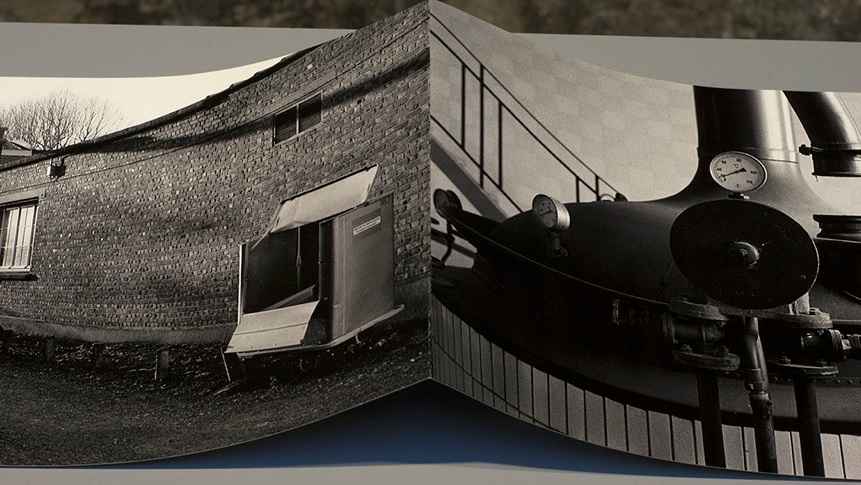

Dix montages évoquent sur un mode éclaté et fragmentaire, entre déambulation documentaire et mise en scène photographique des états du soin psychiatrique à l’EPSM Lille-Métropole (hôpital psychiatrique de secteur d’Armentières) entre les années 1950 et le milieu des années 2000.

A travers la relation intérieur/extérieur, texte/image, noir et blanc/couleur, se déploie un archipel autour de la psychiatrie, apparenté à la forme inter-médiale d’un livre-film en installation : ce sont autant de morceaux d’espace-temps documentés convoquant le présent autant que le passé, autour de l’histoire du soin dans cette institution.

Exposition: Musée des Beaux-Arts de Dole, 2022 - 2023

TEXTES DE CHRISTIANE VOLLAIRE, PHILOSOPHE, OLIVIER LE TROCQUER HISTORIEN, ET MARC MOREIGNE, ÉCRIVAIN

Chronique du tiers-exclu: deux heures d’un temps à la fois intense et lentement déployé, autour de l’hôpital psychiatrique d’Armentières, s’ouvrant sur un passage du Neveu de Rameau, qui y fut réellement enfermé. De l’époque de l’incarcération des déviants, à celle d’un espace concentrationnaire propice à l’ « hécatombe des fous » de la période d’occupation allemande, puis aux décisions criminellement gestionnaires de la technocratie contemporaine, la filiation se fait jour, dans une bande-son où le claquement des grilles fait écho à la planification des décisions architecturales et à l’énoncé de leur conséquences humaines. La mécanique imparable des cintres de la buanderie fait cliqueter le ballet des blouses et des pyjamas dans une chorégraphie mortifère qui scande la liste des victimes dans le fracas des portes qui claquent et des verrous refermés. Et le film se clôt dans le long travelling d’une allée jusqu’à la barrière de contrôle. Dans l’une des hautes pièces du lieu, devant une mosaïque, se déroule la mise en scène, par un groupe de patients et d’infirmiers, des récits de la violence du quotidien, depuis ce tournant de 1954 où la guerre d’Indochine a fait entrer dans le même temps à l’hôpital la « scientificité » de l’invention des neuroleptiques et l’expérience « sécuritaire » de la gestion coloniale des populations subalternes.

Plusieurs de ceux qui regardent ce film ont l’expérience, comme soignants ou comme patients, de ce rapport quotidien soignants-soignés, et interrogent avec passion l’expérience de cette relation et de cette co-action dans la préparation du film et le déroulement du tournage.

Christiane Vollaire, philosophe, séminaire Autres temps de la psychiatrie à « Philosophies plébéiennes », Fertans, Doubs, 16 juin 2018.

Pour qui entretient pour des raisons personnelles un rapport à ces sortes de lieux et aux patients d'hôpitaux psychiatriques dans leurs formes diverses touche dans ce film la façon dont Claire Angelini ne fait pas un « documentaire » mais dont elle nous conte l’histoire du lieu, des lieux, de ses habitants, eux jouant quelque chose, et prenant eux-mêmes de la distance tout en étant les plus légitimes pour en dire et en jouer quelque chose.

L’homme qui joue, incarne le Neveu de Rameau est une figure étonnante, tellement étonnante au meilleur sens que le neveu de Rameau prend soudain ce visage là et ce corps et cette démarche.

Son travail avec l’archive, comme pièce d’archive, et le lieu comme archive fait apparaître ce qu’il faut de distance temporelle mais cette distance est aussi autant une forme de l’espace, ceci redoublé par la présence d'un plan-maquette et par les déambulations ou voiturées qui ouvrent et ferment ce film et l’exploration du lieu – l'hôpital au sens large, c'est-à-dire son domaine extérieur – jusqu'à ses limites matérialisées par des grilles ou des murs de briques rouges. Le film retrouve quelque chose de la manière de Claire Angelini, ou « façon », selon le sens ancien, travailler à façon - même si elle la renouvelle à chaque film. D'abord, l’émotion prend à découvrir le jeu simple et subtil des scénettes - faudrait-il dire saynètes par moments, parce qu’elles semblent alors dégager brièvement une forme d’humour qui fait penser aux saynètes du cinéma muet? - qui restitue la dignité des sujets qui les jouent tout en donnant à percevoir le caractère tragique des scènes vécues. Comme à chacun de ses films, elle échappe à tout « genre » et elle instaure un espace-temps singulier, propre au lieu qu'elle explore et dans lequel elle nous fait entrer progressivement en nouant avec l’espace les discontinuités des histoires qui s’y jouent, autant celles de l’institution que des espaces de l’hôpital et que des sujets singuliers qui viennent nous dire et nous narrer, avec la gravité sûre de qui a vécu les choses, et sans surjeu, ce qui les a travaillés, eux et d’autres, les a contraints, et les a, aussi, heureusement, comme le dit le « choeur » final, émancipés. Les musiques choisies – pièces de Rameau (le neveu de Rameau, le compositeur, avait été enfermé à Armentières), celles de Debussy, Scriabine, Fenelon – toutes très finement jouées par Jean-Pierre Collot, apportent une forme de sérénité préalable qui laisse progressivement entrapercevoir la violence de ce qui s’est joué là, tout en permettant le dégagement nécessaire au récit et au jeu des acteurs-sujets. Il semble aussi que la musique est utilisée un peu à la façon d’une partition d’opéra - mais si c’est vrai, ce l’est peut-être pour tous ses films?

Olivier le Trocquer, agrégé d'histoire, Université Paris XIII

Entretien entre Marc Moreigne, écrivain, spécialiste du cirque et du théâtre contemporain et Claire Angelini, autour de son film Chronique du tiers-exclu, février 2019.

Marc Moreigne

Je viens de revoir ton film, Chronique du tiers exclu, que j’avais donc découvert à la Scam en janvier 2018, et en le revoyant, après avoir lu mes notes, alors qu’avant j’aurais pu dire que dès le début du film ce qui primait, c’était la composition, l’architecture et cette espèce de sens superposés à travers le choix des plans, du montage, du rythme, etc., cette fois j’ai été frappé par l’impression de réalité qu’il dégage et par la matière de chaque plan. C’est comme si chaque plan était saturé de réalité.

J’ai eu alors envie de noter les dix plans qui se succèdent dès le générique et qui l’entrelardent en quelque sorte : 1/chapeau, 2/ vêtements, 3/ geste de salut, 4/assis, fixe, 5/chemises, 6/portail, 7/vêtement, 8/marche et jardin, 9/clap et 10/grille, juste avant le plan muet du personnage de Rameau, et avant même qu’il se mette à parler. Ce que je veux dire, c’est que dès le générique on voit se mettre en place un langage, plus encore qu’un protocole. Et ce générique est très étonnant, parce que tout en mélangeant ces plans très rythmés avec une musique de cour, on est conduit au premier personnage du neveu Rameau, d’une façon très naturelle. Bien sûr, après, on peut considérer que la séquence sur l’histoire d’Armentières et les Bons fils, qui sont les pères fondateurs de l’hôpital, est un peu forcée. Mais en même temps, ce terme de « bons-fils » renvoyant aussi à Rameau qui, dans son texte, emploie cette expression de « bon fils », on comprend que l’articulation entre les deux fait vraiment sens, et surtout, le fait d’apprendre que derrière ce nom un peu étrange se déploie l’histoire d’un asile, d’une prison et qu’il est synonyme de folie, rend cette articulation particulièrement intéressante. Voilà pour ma première perception.

Claire Angelini

Ta réaction à l’amorce du film est très intéressante. Le générique, c’est quelque chose qui doit donner envie d’une suite. Il doit capter le spectateur, non pas pour le séduire mais pour lui entrouvrir les portes du film et pour lui donner par brefs éclats des indications de ce qui se passera ensuite. Plus précisément et si je considère l’ensemble de mon travail filmique, et particulièrement mes autres longs-métrages, ce générique-ci est peut-être l’un de ceux qui a été le plus travaillé et pensé.

Ce que j’aime dans ton énumération, c’est qu’elle comporte effectivement ces éléments très importants que l’on retrouve plus tard dans le film. En particulier ces plans de grille, parc, vêtement, seront déclinés sur un mode ou un autre, puisqu’ils font partie de la définition substantielle et concrète de l’hôpital. La présence de Rameau est effectivement première dans le générique parce qu’elle est là pour inscrire l’histoire très longue de l’hôpital, c’est-à-dire nous faire remonter au XVIIIème siècle. En même temps, elle enracine le film dans une historicité vraie – puisque ce « neveu de Rameau » a véritablement été enfermé à Armentières où il est d’ailleurs mort – et elle fait aussi le lien, d’abord avec l’histoire de la littérature via Diderot, mais aussi avec l’histoire de la musique puisque ce dont tu parles, c’est un morceau de Jean-Philippe, son oncle, musicien de Louis XIV.

Pour ce qui est des Bons fils, cette appellation effectivement étonnante de l’Ordre religieux qui fut à l’origine de l’institution d’Armentières, me semble entrer dans la catégorie des hasards objectifs du cinéma de non-fiction qui sont toujours une « aubaine » pour le cinéaste. Comme tu l’as très judicieusement noté « bon fils » est le terme employé par Rameau pour se définir lui-même. Il est « bon fils », mais aussi « bon neveu », etc., jusqu’au jour où, dérogeant à la règle qui prévalait, il n’est plus invité nulle part. Et pourquoi a-t-il chu de sa place de parasite agréable et drolatique ? Parce qu’il a dit la vérité. Au-delà du lien que l’on peut faire entre la parole du « fou » qui est en réalité celui qui déchire le voile des convenances et qui dit ce que la (« bonne ») société ne veut pas entendre, il s’agit peut-être par cette histoire de faire dire dans le film – et ce dès le début –qu’une certaine vérité autour de cette histoire de l’hôpital psychiatrique d’Armentières va se dire – et en tout cas être recherchée par le biais du cinéma – et qu’elle n’est sans doute ni bonne à dire ni politiquement correcte.

Bien sûr, on peut aussi lire cette introduction par le « neveu de Rameau » comme une concession à la narration – puisque je commence par raconter assez précisément cette fondation des prémisses de l’hôpital par ces fameux « Bons fils » au XVIème siècle, mais c’est pour moi avant tout la façon dont j’entends faire rentrer le spectateur dans cette histoire. C’est-à-dire que je lui dis d’emblée qu’il ne pourra pas faire l’économie ni de l’histoire, ni de la chronologie. Mais il y avait aussi de ma part une autre motivation. En effet, je voulais m’inscrire dans la chronologie pour situer le plus précisément possible le morceau d’histoire qui est le cœur de mon film, c’est-à-dire cette période qui va de la fin des années cinquante jusqu’à aujourd’hui. Et ce, parce qu’elle a été le théâtre de changements majeurs, et qu’en outre, le film étant fondé sur des témoignages de personnes vivantes, il était évident que c’était à cette période que je voulais m’attacher.

MM

Avant de continuer je voudrais encore revenir sur cette entrée en matière du film. Ce que j’y trouve de particulièrement frappant, c’est ce contraste entre la fragmentation du début, avec tous ces plans qui arrivent pour trouer le cours du générique, qui sont très choquants au bon sens du terme, c’est-à-dire très prégnants, la façon dont ils finissent sur une parole empêchée ou tue, voire non entendue ou muette, et, tout de suite après, la mise en place d’un récit en bonne et du forme, dans lequel nous, spectateurs, sommes conviés à nous installer. En fait, l’entrée dans l’hôpital d’Armentières se fait par un récit, alors qu’il a été précédé par ces espèces de fragments, d’éclats. Et cela induit une tension très grande.

CA

Oui, mais il faut dire que cette esthétique du fragment, de l’éclat visuel, j’en fais à nouveau usage dans la dernière partie du film où après tout un long passage plus « calme » – celui du déroulement des chroniques – je retrouve cette « esthétique du choc » dont tu parles pour le tout début du film. Et en fait, pour moi c’était une façon de préparer le spectateur à une esthétique qui sera à nouveau celle de la fin du film, ou du moins de son avant-dernier mouvement.

Ensuite, certes il y a cette parole empêchée, qui raconte le fait que ceux qu’on a déclarés fous n’ont pas accès à la parole, mais en même temps, ce qui produit cette tension entre l’image et le son c’est que ce personnage qui joue Rameau dit quelque chose qu’on n’entend pas alors même que c’est sa voix qui dit le texte.

MM

Justement c’est un peu troublant. Mais c’est ça qui est intéressant.

Il y a encore une autre chose qui me vient. Je n’avais pas perçu à mon premier visionnage que ce travelling, qui est continu et circulaire et qui nous fait toucher les délimitations et contours de cet espace d’Armentières en lui donnant une réalité, est, me semble-t-il, pratiquement le seul mouvement de caméra qui soit perceptible par le spectateur. Avant ce travelling nous étions confrontés à une succession de plans fixes. Mais là d’un seul coup, on se retrouve à suivre une espèce de caméra embarquée. Et ce mouvement est extrêmement étrange parce qu’il est à la fois continu et circulaire. On fait vraiment le tour de la propriété d’Armentières et en même temps on rentre dans les méandres d’une sorte de labyrinthe entre parc et jardin, dont on ne sait pas s’il est à moitié dedans ou à moitié dehors, car les voitures y passent et on y sent que la ville est toute proche en même temps qu’elle reste inaccessible. On est dans le monde, dans l’espace du monde, et en même temps cet espace demeure littéralement inaccessible. On fait le tour et on n’arrive pas à trouver l’issue ou l’échappatoire. Ce qui m’a particulièrement frappé, c’est qu’il me semble qu’il y a là une espèce de métaphore de la technique cinématographique qui en vient finalement à évoquer le sentiment d’enfermement mais de façon plus profonde encore, car cette manière d’être collé au monde tout en ne pouvant pas le toucher, semble tenir à ce que l’on soit condamné à faire cette espèce de tour du propriétaire sans issue.

CA

Reprenons ce que tu viens de dire par la fin. Cela me fait plaisir que tu évoques à la fois ce dont le film parle et comment le film est fait, en terme de plans, de rythmes, de mouvement ou de fixité. C’est ce que disait Agnès Varda il y a quelques jours dans une retransmission ; le film, c’est d’abord un ensemble de plans avant d’être l’histoire de telle ou telle chose. Et ici, c’est à la fois un film sur la psychiatrie et une interrogation « en cinéma », comme disait Deleuze, sur la façon dont on peut raconter cette histoire. Pour ma part, je ne considèrerais pas qu’il n’y a qu’un travelling. D’abord, il y en a objectivement trois : un travelling avant, puis un travelling latéral et à nouveau un travelling avant, beaucoup plus long que les deux autres. Ce travelling-là dure dix minutes et il nous fait découvrir toute la structure hospitalière en nous faisant faire le tour des bâtiments de façon exhaustive jusqu’à l’allée principale qui mène à la sortie – ou à l’entrée, suivant la perspective que l’on adopte. Ensuite, il est vrai que ces trois travellings sont particulièrement marquants parce qu’ils ont été réalisés sur un autre support que les autres parties du film, en 16mm, et qu’ils s’accompagnent de musique, mais il existe d’autres travellings plus discrets mais réels dans le film : celui par exemple qui va d’avant en arrière pour nous faire découvrir la maquette de l’hôpital, avec d’ailleurs un personnage qui tourne autour, comme plus tard le travelling nous fera tourner nous aussi autour des bâtiments réels. Mais il y a aussi celui qui accompagne la marche de Rameau, et qui nous permet de passer d’une temporalité à l’autre au sein de l’histoire d’Armentières, ce passage s’accomplissant symboliquement via le personnage de fiction qui sort de l’hôpital puis y retourne une fois encore. Donc cette affirmation selon laquelle il n’y aurait qu’un travelling est à nuancer largement.

MM

D’accord.

L’autre chose qui me frappe, quand on aborde ton film, c’est l’importance de la géométrie, de la structure. Pour moi la construction repose à la fois sur un ensemble d’oppositions et de couples dialectiques tels que maquette/ jardin, dedans/dehors, plans architecturaux/ dessins, paroles dites/ architectures, qui forment une espèce de protocole ou de langage pour avancer dans le film et qui sont une source de grande tension pour le spectateur qui en fait l’expérience, et en même temps, il y a une ligne continue, une sorte de fil rouge qui traverse tout le film. Ce parcours propre du film, c’est en l’occurrence ton regard, ta manière d’exister dans le film, de tenir ton récit, de faire tel ou tel choix. C’est comme si tu nous faisais percevoir que le réel, ce n’est pas seulement une histoire de temps mais que c’est surtout un état d’existence différent. Par exemple pour les malades et les soignants qui vivent ensemble dans l’hôpital.

En fait, ce que j’ai retenu de mon visionnage de ton film, ce sont ces jeux d’analogies, ces correspondances, cette structure en écho, où on retrouve tel ou tel élément, où l’on mesure l’écoulement du temps, avec toutes ces étrangetés. D’abord le sentiment que le récit, c’est un journal, mais qui ne serait pas à la première personne parce qu’il y a l’usage d’un « vous » très spécial. Et la substance de ce journal, ce serait un ensemble de descriptions par un personnage qui aurait traversé toute cette très longue histoire-là et à qui il serait arrivé plein de choses, qui aurait essayé plein de choses durant toutes ces périodes.

Donc pour moi il y a d’un côté une structure en échos, de l’autre une espèce de cheminement souterrain que je ressens et qui ne se résout pas vraiment à la fin.

CA

Je trouve intrigante ton évocation d’un personnage singulier, alors que le film est fait d’une multiplicité de voix qui elles-mêmes sont prises en charge par une multiplicité de personnes et personnages. Chacune dit « vous », puisque ces personnes ont en charge de faire vivre la parole d’autres personnes et qu’elles s’adressent à un troisième personnage qui est le spectateur ou parfois s’adressent à ceux qui sont « l’autre », le personnel soignant, la structure hospitalière. Je suis intriguée par ce ressenti d’une voix unique.

Par ailleurs, je ne sais pas si on peut parler d’une voix singulière qui serait la mienne. Certes je suis là dans chacun de mes choix esthétiques mais j’ai plutôt essayé dans ce film de faire parler ceux qui étaient en face de moi et de récupérer de façon très documentaire et documentée une histoire qui n’est pas la mienne, que j’ai découvert en même temps que j’ai discuté avec ces personnes, et qui est, via ma retranscription, une narration dont je suis « le passeur ». Si j’existe dans ce film, c’est au titre de passeur.

MM

Je ne suis pas d’accord avec ça parce que c’est une façon de t’en sortir indemne, et je ne crois pas qu’on puisse en sortir indemne.

CA

Il ne s’agit pas de sortir ou de ne pas sortir indemne. Pour moi, non, ce n’est pas du tout un récit à la première personne. Il y a des personnages et il est question de l’histoire d’un lieu. Certes, le point de vue que je développe sur l’hôpital à partir de son histoire, de son architecture, ma réflexion sur cette architecture comme enfermement et la façon dont je considère qu’on aboutit tout à la fois à une libération et à une aporie – c’est ce qu’on voit d’ailleurs en particulier aujourd’hui avec la destruction de l’hôpital public et en particulier l’hôpital psychiatrique – c’est bien mon point de vue à moi, qui est un point de vue politique, ça je ne le nie absolument pas, et je l’affirme totalement. Mais je voulais dire par là qu’il ne s’agit pas d’un « moi » autobiographique.

MM

Oui, bien sûr. Mais je pense qu’il faut que tu assumes ton point de vue dans le film c’est-à-dire ta manière d’être atteinte, agie par ce que tu filmes. Tu n’es pas seulement un regard, tu es une intelligence, tu n’es pas que témoin ou passeur, ou messager. Tu es aussi le référent pour le spectateur. C’est par toi qu’on rentre aussi dans le film. C’est pour ça que les mouvements de caméra sont très importants et que les plans sont extrêmement importants. Si tu n’étais que témoin ou messager, tu aurais filmé de façon, j’allais dire calme, à distance. Tu te serais effacée derrière ta caméra, ce n’est absolument pas le cas dans le film. La marque de la cinéaste est partout dans le film. C’est partie intégrante du film et c’est ce qui fait que ce n‘est pas un documentaire.

CA

Oui, je suis d’accord avec ça. Je voulais simplement lever une ambiguïté par rapport à un -je- qui parlerait de soi.

MM

Ce n’est d’ailleurs pas qu’un message politique.

CA

Quoique le mot de révolution soit prononcé sept fois dans ce film…

MM

Mais justement, moi ce qui me frappe, parce que je te connais et que je connais les autres films, c’est qu’il y a un lien avec les autres films. Le lien est à la fois dans la distance que tu mets et là où tu poses ton regard, ainsi que la façon dont ce regard agit sur ce qu’il voit. C’est en ce sens-là que je dis que tu es aussi agissante, que tu n’es pas seulement témoin. Et c’est quelque chose que l’on voit aussi dans les autres films notamment dans La guerre est proche, avec ces images de ruines et de vestiges et où l’on retrouve cette espèce de mélange et d’interpénétration entre l’histoire et le monde actuel, le contemporain. Et ça, on le voit aussi énormément dans Chronique du tiers-exclu. Et finalement, ça s’impose davantage que le message politique sur l’hôpital, le service public, la souffrance et l’enfermement. Tout cela y est. Mais pour moi ce n’est pas le cœur du film. Et quand tu parlais d’aporie tout à l’heure, pour moi elle va bien au-delà du service hospitalier. Pour moi c’est une aporie qui rejoint cette question sur la trace et sur ce qui demeure, à partir de quelque chose qui est fini, qui est aujourd’hui désert. C’est la question de la mémoire des lieux, pour dire les choses de manière très banale. C’est pour ça que je parlais de différentes mémoires et différentes strates dans le film, parce qu’il y a tout ce que tu montres et donnes à voir, les chambres, les douches, les vêtements, les salles, les meubles, cette espèce de matérialité-là et de réalité brute, y compris quand il y a cette mise en abyme, avec les jeux de rôles du théâtre dans cette pièce étonnante à carrelage et mosaïque qui ressemble à une piscine. Et puis il y a aussi une forme de travail de chœur, qui moi, parce que je suis un bourgeois cultivé, m’a fait penser à Pina Bausch, qui fonctionne pour moi sur le même ressort. Celui d’une parole éclatée et redistribuée, qui est une parole unique dispersée en différentes voix. Mais il y a à l’intérieur de ça une inconnue, quelque chose de plus sourd et de moins visible, qui s’impose moins à l’image, mais qui est vraiment là. Et c’est vrai que quand on voit cette brique rouge du nord qui a l’air là de toute éternité et dont on a l’impression qu’elle durera encore 10 000 ans, on ne peut pas s’empêcher de se dire « mais oui, comment être face à ça, quel dialogue on peut avoir avec ça ?

Il y a encore d’autres choses dont tu es consciente et qui tombent sous le sens. Quand je parlais d’analogies, il est évident que quand on voit des chemises sur des cintres qui sont entraînées par un mouvement et qui finissent dans un bac, avec ce tri, on ne peut pas s’empêcher de penser aux camps, en tout cas c’est à ça que nous porte notre inconscient collectif. Et quand on voit les plans des chambres, on pense aux paillasses et aux baraquements. C’est une chose qui tend le film. Quand vient le moment des électrochocs et des contraintes par corps on n’est pas en terrain inconnu, on a déjà intégré cette dimension là.

Cette histoire de dedans/dehors est aussi assez forte pour moi et l’une des grandes singularités du film. Cela me fait penser à une pièce de Maeterlinck qui s’appelle Intérieurs et où il y a des personnages dans une maison et qui sont dans une enceinte comme un grand jardin et qui regardent durant toute la pièce dans le jardin. Il y a cette présence du dehors qui en l’occurrence est inquiétant, dangereux, voire meurtrier, parce qu’il y a un péril qui rôde. Et ça c’est extrêmement présent dans ton film. Ce n’est pas une circulation mais un passage et il ne s’agit pas non plus de passer une porte ou de franchir matériellement un seuil. Cela se joue à un autre niveau : par exemple, on arrive dans le jardin en ayant passé le ou les seuils d’une manière très intrigante et ça aussi c’est un des axes forts du film. Le monde est partout, tout autour, on perçoit sa présence et son existence mais on ne peut jamais l’atteindre ni le toucher. Et même à la fin lorsqu’on retrouve les protagonistes du film dans leur vie, dans ce jardin public d’Armentières où ils nous parlent de l’expérience qu’a été pour eux le film, eh bien pour moi je sens qu’ils sont encore dans l’hôpital, qu’ils n’en sont pas vraiment sorti. Peut-être parce que la maladie, elle, est toujours là, et qu’elle est irréductible à cette question du lieu, dedans ou dehors. Alors la question que je voulais te poser c’est ceci : est-ce que c’est quelque chose de formalisé pour toi dans l’élaboration du film, ce va et vient permanent entre dedans et dehors ?

CA

Je suis très contente que tu aies relevé ça, parce que pour moi, c’est un élément moteur. Dans la mesure où j’impose au spectateur d’être à l’intérieur très longuement, je sais que je crée en lui une tension qui se résout sans se résoudre lorsqu’on finit enfin par se retrouver dehors. Tu parles de frontière ou de seuil. C’est vrai que dans le film ce n’est pas seulement ce qu’on franchit avec ses pieds ou son corps mais quelque chose que l’on franchit dans sa tête. Et c’est vraiment une dimension très importante du film. De même cette insistance sur le couplage ouvert/ fermé que je rejoue sans arrêt dans le film, non seulement entre la ville et l’hôpital, mais à l’intérieur des murs pour chaque pavillon puisque cette architecture était organisée en structures autonomes ayant leurs propres jardins et leurs propres murs, donc leurs propres grilles, ouvertes ou fermées, et jusque dans les chambres, ouvertes ou closes.

MM

Et aujourd’hui, quelle place donnes-tu à Chronique du tiers-exclu dans ton œuvre ?

CA

C’est une question qu’on m’a déjà posée, mais pas tout à fait de la façon dont toi tu le formules. On m’a demandé de quelle manière ce film avait changé quelque chose dans mon travail. C’est une question intéressante parce que c’est peut-être un des seuls films où quelque chose a changé dans mon rapport aux autres et où quelque chose des autres a changé dans leur rapport à moi. En fait, par le biais du film nous avons déplacé quelque chose de la réalité de l’hôpital. Très concrètement. Donc c’est quelque chose d’important. C’est un des rares moments – en dehors du fait qu’on espère toujours qu’un film va changer quelque chose – où j’ai éprouvé ce sentiment d’avoir changé concrètement quelque chose. Et bien sûr, pas à cause du prix du Ministère. Non, à cause de l’attitude des acteurs au fur et à mesure où se développait notre travail ensemble. En fait, pour le dire très vite, on a fait, j’ai fait avec eux, de la psychothérapie institutionnelle sans le savoir, ou en le sachant un peu quand même, on a soigné l’hôpital en prenant ensemble cette histoire de l’hôpital à bras le corps, et en rendant poreuse cette frontière entre eux, les soignants, et nous, les patients. Et là l’outil de soin, c’est le cinéma, le medium cinéma. Même si mon projet n’a jamais été de soigner les gens par le cinéma, parce que je suis très éloignée de ce genre de pensée, je dois reconnaître que c’était le cas ici, presque malgré moi. Peut-être à cause du dispositif que j’avais instauré : égalité entre les partenaires sur la scène, dialogue entre tous, tout le monde venant travailler, l’exigence de faire ensemble ce travail sur lequel on ne transigeait pas, et enfin, ne jamais leur avoir demandé pourquoi ni comment ils s’étaient retrouvés à l’hôpital. Bref, l’anti San Clemente par excellence…Et tout ça c’était une expérience intense, très intense même, humainement parlant.

MM

Je souris parce que c’est le terme qu’emploie un des protagonistes à la fin. Il dit : « ce fut une aventure intense ».

CA

C’est vrai. Ce fut une aventure intense, autant pour moi que pour eux. On a été embarqués dans la même histoire mais c’est aussi ce que je voulais créer. Créer un espace de travail où nous étions tous ensemble dans le même bateau pour faire le film. Bien sûr, il y avait moi qui savais où je voulais aller et eux qui étaient d’accord pour être embarqués. Pour voguer avec moi sur cette mer qui était un peu un voyage d’aventure.

Mais c’est une question d’autant plus intéressante qu’il y a dans mes films des couples. Des films qui se répondent. Par exemple Ce gigantesque retournement de la terre est un film qui a pour moi un lien intime avec La guerre est proche. A cause de la présence-absence des traces des disparus ou des traces de l’histoire dans les lieux filmés. Le film que je fais maintenant, Au temps des autres, est secrètement en lien avec Le retour au pays de l’enfance. A cause des traces d’histoire contenues dans les paysages et qu’il faut savoir déchiffrer, lire, filmer. C’est-à dire qu’il y a des espèces de couplages entre les films parce qu’il y a des modalités de réalisation des films qui ont à voir les unes avec les autres et parce qu’il y a une réflexion qui se poursuit, entre un film achevé et un film à venir. Cette réflexion peut être de l’ordre de la forme ou de ce que je cherche à dire dans les films. A ce titre Chronique du tiers-exclu reste encore unique, mais peut-être que cela a marqué aussi une étape – et là il faut peut-être enfin parler de la façon dont le film a pu se faire c’est-à-dire de sa production – dans mon rapport aux producteurs et au champ du cinéma. En fait, il s’est passé quelque chose d’assez étrange. J’avais rencontré un producteur, il semblait intéressé, il m’a emmené jusqu’à un certain point – rédaction de dossiers, contacts pris avec des chaînes – et puis brusquement, ça a été la douche froide : les chaînes ont répondu par une fin de non recevoir, donc le CNC ne donnait pas d’argent et donc le producteur est parti, il s’est tout simplement désintéressé du projet. Ce n’est pas simple de se retrouver brutalement seule après avoir cru dans un accompagnement productif. Donc, à partir de là il faut que tu comprennes comment tu vas faire le film, puisque tu es déjà embarquée dans une aventure émotionnelle et que tu ne vas pas renoncer à faire le film parce que tu n’as pas les moyens qui sont ceux d’une production en bonne et due forme. Et donc il faut trouver d’autres moyens. Et cet autre moyen est de me dire : je suis dans une structure, je m’appuie sur elle pour faire le film. J’ai des acteurs, un espace, des gens qui ne demandent qu’à faire ce film avec moi. Et ceci a été aussi la leçon tirée pour la suite, pour d’autres films comme Au temps des autres où je me suis nourrie des forces vives d’un territoire pour faire le film. Très concrètement cela veut dire par exemple que c’est le jardinier de l’EPSM qui devient le conducteur pour les travellings et que c’est sur sa camionnette de travail, celle qui lui sert à transporter ses pots de fleurs et autres plantes qu’on va mettre la caméra.

MM

C’est donc une camionnette ? On a vraiment le sentiment d’être surélevés.

CA

Oui, c’est le cas. On est surélevés. On a disposé la caméra sur l’espace dégagé derrière, celui qui lui sert à transporter ses matériaux. Et cette leçon de devoir faire avec les autres parce que les moyens classiques de la production manquent parce que les films que je fais ne sont pas des films classiques, est vraiment une leçon que j’ai tirée de cette expérience d’Armentières pour mon film actuel. Pour le résumer d’une formule : faire avec et non plus exactement sur. C’est-à-dire, que pour faire un film sans argent dans des lieux divers et sur des histoires qui concernent des gens, eh bien il faut que les gens soient forcément inclus dans le film, non seulement comme des personnages mais comme des accompagnateurs, en mettant la main à la pâte, en me voiturant, en me nourrissant, en me logeant, etc. Ce qui me permet aussi de me fondre dans le lieu et d’y recueillir quantité d’informations dont j’ai besoin pour nourrir le film. On peut peut-être dire que la chance de mes films c’est d’être sous financés, parce que comme ça je suis obligée d’inclure plus profondément encore la chair du réel dans mon propos. Tu parlais de matérialité, au début de notre échange. Eh bien elle tient peut-être aussi à cette présence de toutes celles et ceux qui m’ont aidée concrètement à faire le film.

MM

Justement, je voulais revenir là-dessus. C’est vrai qu’il y a des êtres, des personnages, des acteurs, mais ils sont infiniment plus faibles que le lieu, les constructions, les bâtiments, le silence. Le désert. Dans Armentières, ce qui gagne, c’est la pierre, c’est la masse, c’est l’immobilité, c’est ça qui est aussi raconté dans ce film. Il y a une forme, si ce n’est de défaite de l’humain, en tout cas de persistance et de prééminence du minéral et du végétal voire même de la nature, du passé et de l’histoire et qui s’imposent beaucoup plus que la vie conjoncturelle des protagonistes.

CA

Tu as raison. Mais c’est un fait. La réalité du lieu aujourd’hui c’est qu’il est presque entièrement vide. Et mes personnages n’y sont même plus hospitalisés.

MM

Oui, mais ils n’arrivent pas à se dissocier du lieu. « C’est beau et c’est douloureux » dit l’une des protagonistes, comme si elle n’arrivait pas à faire la part des choses entre elle et le lieu. Elle continue à être hantée par lui, en quelque sorte. Donc il y a aussi là quelque chose sur la prégnance du milieu auquel on ne peut échapper.

Il y a encore une autre chose que je voulais te demander: est-ce qu’aujourd’hui quand tu revois le film, il y a des choix que tu ferais différemment ou il y a d’autres choix que tu ferais ?

CA

Je dirais d’abord, que c’est un film qui a encore besoin du regard du spectateur pour mûrir en moi, pour savoir ce que j’ai voulu faire, et comme je l’ai très peu montré, j’ai le sentiment de ne pas en être encore vraiment sortie. Par ailleurs, j’ai fait parallèlement tout un travail photographique qui doit encore trouver sa forme. Bref, Armentières est toujours en train de me travailler, d’autant que la promesse qui était celle du Ministère de la Santé, c’était quand même que quelque chose puisse continuer avec mes acteurs là-bas et que cela n’a pas été possible pour des raisons financières. Je suis donc encore un peu sur ma faim, pas par rapport au film, mais par rapport à eux et ce qu’on pourrait faire ensemble parce qu’ils ont un potentiel formidable. Non, il n’y a rien que je regrette, sinon de ne pas le montrer assez. Quand un long-métrage aboutit, c’est que beaucoup de choses se sont élaborées, d’autres ont été abandonnées et ce qui reste, c’est ce que je revendique absolument. C’est le cas pour tous mes films d’ailleurs.

Mais il faut aussi le temps que je l’oublie, et que je le redécouvre un jour, avec d’autres yeux peut-être.

MM

Comment s’est fait le choix du personnage qui joue Rameau ? Tu as choisi cet acteur-là ?

CA

Ça s’est fait d’une façon absolument naturelle et évidente. Un infirmier avait alors organisé ma première rencontre avec celles et ceux qui allaient devenir les actrices et acteurs du film, dans le CMP dépendant d’Armentières. Cet infirmier n’avait pas convié n’importe qui, mais quelques personnes dont il pensait que ce travail pourrait soit les intéresser, soit leur faire du bien, soit les deux à la fois. Au titre d’activité culturelle en somme. Nous avons donc eu cette réunion, je ne suis présentée et puis j’ai raconté mon envie de fabriquer un film avec eux, avec cet embryon d’idée de chroniques et l’idée de jouer des fragments de théâtre. Et eux, très vite, ont posé des questions. Dans l’ensemble, ils étaient plutôt enthousiastes à l’idée de jouer, mais pas du tout Gerry. Il avait très envie de participer, mais l’idée de jouer le paralysait et l’angoissait totalement. Alors l’idée m’est venue spontanément qu’il fallait certainement un narrateur ou historien à ce film, et qu’il pourrait peut-être assumer ce rôle, à la fois important et en retrait de la scène. Et là, il a été partant, voire, très demandeur, c’est-à-dire qu’il attendait vraiment d’avoir à dire des textes, de façon substantielle. Et finalement c’est la présence de Gerry et son insistance à vouloir lire, qui m’ont sans doute progressivement conduite à donner corps à ce personnage de Rameau.

MM

Donc c’est lui qui lit le texte ?

CA

Oui.

MM

Il a une manière très particulière de le lire. C’est très étrange d’ailleurs, parce que c’est une manière presque détachée, il y met une distance très grande qui est souvent le fait de comédiens, notamment ceux qui ont travaillé dans l’esprit de Vitez ou de Régy, c’est-à-dire qui établissent un rapport de lecteur avec le texte. Et là, il lit vraiment. C’est pour ça que cela m’intriguait et que je me suis demandé s’il n’y avait pas eu dédoublement, si c’était vraiment lui qui lit le texte. La différence avec les autres est frappante. Eux, quand ils parlent, jouent, interprètent, ils ont une forme de fragilité dans l’expression. Rameau non. Et j’imagine que tu ne l’as pas dirigé comme on le ferait d’un acteur. Donc c’est assez étonnant qu’il ait ce rapport-là à un texte, un rapport de grande maturité et de grand recul, comme s’il s’incorporait la position du lecteur.

CA

Cette envie qu’il avait joue certainement un rôle dans l’investissement qui a été le sien. Mais je trouve que dans l’ensemble, et malgré ces fragilités dont tu parles, chacun des acteurs a vraiment révélé quelque chose de lui-même au cours de ce travail. Jean-Claude, par exemple, qui donne progressivement consistance à une figure d’infirmier syndicaliste, s’est révélé excellent mime. Christophe, c’est pareil. Il prend en charge la figure de Deligny ou du médecin-chef de façon étonnante et très convaincante. Ou Patricia, elle aussi excellente lectrice. Le film profite de ces personnalités et de leurs capacités.

MM

Justement, il y a une forte dimension théâtrale dans le film, et je voulais te demander si tu t’es senti davantage metteur en scène de théâtre que réalisatrice de cinéma.

CA

Il y a mise en scène effectivement. Mais pour que cela fût du théâtre, j’aurais dû avoir pour but de monter une pièce de théâtre. Or il était évident que ce qui mobilisait tout le monde, c’était le moment où je pressais le bouton. C’est-à-dire qu’à partir du moment où j’enclenchais la caméra, tout le monde était mobilisé au plus profond de lui-même. Bon, ce phénomène a été largement théorisé, par des gens comme Edgar Morin avec le cinéma vérité, c’est-à-dire que c’est la présence de la caméra qui produit un état singulier sur un mode cathartique. Je me suis vite aperçue de cet effet, donc on faisait quelques essais et on passait vite au tournage. Quitte à refaire les scènes 10 fois, 15 fois, mais elles étaient toujours enregistrées. Ceci pour te répondre que c’est toujours via la médiation de la caméra que j’envisageais la scène, son fonctionnement. Mon cadre n’était pas la scène. Je voyais cela à travers une machine. Certes il y a mise en scène mais pas dans l’idée d’en faire une pièce de théâtre.

C’est un jeu avec le théâtre, la théâtralisation, mais cela ne va pas au-delà. Je dirais même que c’est aussi un jeu avec le cinéma muet dans cette forme très simple, cette unité de lieu et de temps, ce hiératisme, cette façon de s’adresser à un spectateur dont la présence est matérialisée par le sentiment d’un hors-champ.

Mais il est vrai que par ailleurs on a fait un spectacle vivant avec le pianiste in situ et avec les acteurs disséminés dans le public. Mais à ce moment-là ils ne jouaient pas, ils lisaient leur texte. Un texte qui en outre était un peu différent de celui qu’ils ont performé pour la caméra.

MM

C’est ça qui m’intéresse justement, c’est cette espèce d’entre-deux.

Par ailleurs je voulais aussi te demander si et comment tu avais réfléchi au statut de la parole, du texte, dans le film. Je veux dire que le texte est asséné. Sur l’ensemble du film, quand il y a texte, il n’est pas proposé, il est imposé. Le texte est toujours dit comme un rapport de police et sur un mode où il n’y a pas d’objections possible. Comme s’il énonçait des règles auxquelles se tenir. Par exemple, quand on fait la visite des lieux, on entend ce descriptif architectural et il y a là une grande violence dans la façon dont le texte est émis.

CA

Oui. Et tant mieux.

D’abord, il y a le rapport de l’architecte. C’est un récit d’archive. Je l’expose comme tel. Tu parles de rapport de police. Oui, pourquoi pas. En tout cas ce que le texte raconte c’est qu’on a voulu faire telle chose pour telle raison, assigner tel but à l’architecture, tel pavillon à tel patient. Je rapporte ces faits là issus de l’histoire des lieux. Et ensuite, je rapporte la parole des soignants. A cet égard je n’entre pas en matière quant à la véracité de leurs souvenirs. Ils m’exposent ce qu’ils ont vécu, ce dont ils se rappellent. Et par la réécriture des chroniques, qui condense ces témoignages tout en leur restant fidèle le plus possible et jusque dans des formules et expressions que je conserve, je les transmets aux acteurs. En fait, cette dimension très factuelle tient certainement à la nature documentaire de ces textes.

MM

D’accord. Mais dans les témoignages ou dans les récits, il y a toujours des anecdotes, ou une forme d’hésitation, surtout si c’est un souvenir. Car un souvenir peut hésiter. Ici, on n’a jamais affaire à ce type de parole, elle est déjà élaborée, construite, fermée. Donc j’imagine que c’est un choix. Mais est-ce que tu as songé aussi à ouvrir des failles possibles dans le récit ?

CA

En fait, il faut peut-être insister sur le fait qu’il s’agit d’une parole très écrite ayant pour matrice d’autres paroles. Donc elle ne peut pas faire semblant d’être hésitante. Elle est. Avec cette fixité de ce qui a été réélaboré. La parole des acteurs, elle, peut être hésitante pour la rapporter mais comme elle est construite en amont d’eux et qu’ils ont des textes devant les yeux, ils cherchent le plus possible à « bien lire ». Pour eux, hésiter, cela veut dire être en échec de leur travail d’acteur, ce n’est pas du tout positif. Et par ailleurs, comme ce n’est pas leur parole ni leurs souvenirs, ils ne peuvent pas faire bouger le texte.

Le contre-exemple de la parole dans Chronique, c’est le témoignage de Monsieur Pommier dans Ce gigantesque retournement de la terre, le moment où ce paysan très âgé, après avoir enfin accepté de me raconter le bombardement de Saint-Lô en 1944, se replonge dans ses souvenirs. En même temps qu’il raconte, on sent bien qu’il revit quelque chose, la douleur de l’époque ressurgit, et dans ses silences et ses hésitations c’est l’Histoire « avec une grande hache » qui devient palpable.

Rien de tel dans Chronique puisque ce n’est pas du tout de ce type de parole-là qu’il s’agit. Alors, les failles et les suspensions se trouvent ailleurs. Elles ont été déplacées du côté de l’image, du côté des portraits muets par exemple.

MM

Ce n’est pas un reproche ou une critique. Au contraire, si on creuse dans cette chose là, dans l’idée d’un parti-pris, cela se relie à ce que je disais déjà, à la force de l’immobilité, du silence et de la minéralité contre la palpitation et le tremblement de l’humain. C’est comme s’il y avait une forme de coupure, de barrage. Même dans la manière dont les personnages se touchent, je perçois quelque chose de mécanique. Une chorégraphie mécanique dans les gestuelles. C’est ce qui donne un statut étrange à la parole mais aussi aux personnages. Ils deviennent comme des marionnettes. Le geste collectif devient une chorégraphie de pantins.

CA

Oui, j’assume que nous sommes très loin du naturalisme, dans une stylisation qui renvoie bien sûr à des pratiques théâtrales et cinématographiques du XXème siècle. Et c’est aussi la chance d’avoir travaillé avec des acteurs comme eux. Ils se sont investis dans cette forme là de jeu, sans aucun a priori. Peut-être un acteur aurait-il sans doute dû se défaire préalablement de sa technique, mais là leur « virginité » était un terrain d’expérimentation formidable.

MM

Mais c’est aussi une forme de radicalité qui ne facilite pas l’accès au spectateur. Tu ne lui laisse pas une aspérité à laquelle il pourrait s’agripper en pensant : « ah, enfin ! Celui-là, il est comme moi ! » Tu le mets au contraire en face d’une étrangeté qui lui est renvoyée de façon extrêmement forte.

CA

Tu penses que cela fait partie des raisons pour lesquelles ce film a été boudé par les festivals ?

MM

Oui. Je le pense. D’autant que ces passages théâtraux sont quand même très longs. Ils prennent une place importante dans le film en tant que tels. Non seulement le texte est très dur, très distancié dans son expression, mais en plus, on a cette espèce de chorégraphie biomécanique. Pour moi c’est très intéressant artistiquement parlant, mais pour un spectateur de 2019 habitué aux séries télévisées, au zapping, etc, c’est quelque chose de vraiment désarçonnant. D’ailleurs j’avais été frappé lors de la discussion qui avait suivie la projection de la Scam, par le fait que les questions qui venaient étaient très techniques et qu’elles ne concernaient pas le sens, la portée ou l’intensité du film. C’est comme si les spectateurs avaient délibérément mis de côté leur malaise. Parce qu’il peut y avoir un malaise. Pour moi c’est une très bonne chose qu’il y ait du malaise.

Et puis, pour moi, il y a encore autre chose de très singulier. Dans des films tels que Avant hier le futur ou La guerre est proche, je vois une esthétique générale. Et dans Armentières que je préfère appeler comme ça plutôt que Chronique du tiers-exclu parce que ce titre me gène et que j’ai l’impression qu’il ne correspond pas exactement au film, il n’y a pas vraiment une esthétique globale mais différentes propositions formelles. Il est d’une certaine manière plus expérimental que d’autres. Cela ne veut pas dire qu’il manque d’unité. Mais il n’y a pas cette esthétique que tu as par exemple quand tu filmes les ruines ou le camp de Rivesaltes, ou même le Mont Valérien où l’on est vraiment dans une forme qui fait boucle. Là je sens des tiraillements, des sauts d’une séquence à l’autre, d’un espace à l’autre, qui sont beaucoup plus brutaux. Et je pense que ça aussi, ça peut dérouter le spectateur ou en tout cas qu’il peut avoir du mal à s’approprier le film, ce qui est très bien parce que je ne vois pas pourquoi on devrait s’approprier un film.

CA

Bon, alors ce sera le mot de la fin.

LE PLI DE L’ASILE

LIVRE EN INSTALLATION

Six pages d’un livre éclaté dans l’espace pour évoquer sur un mode fragmentaire une histoire de la psychiatrie française à travers l’exemple de l’EPSM Lille-Métropole fondé il y a plus de 400 ans, lieu d’internement du « neveu de Rameau » qui, entre le XIXème et le XXIème siècle a accompli un certain nombre de mutations du soin, emblématiques de l’évolution de la psychiatrie publique de secteur. Le livre «unique» thématise ce « livre d’histoire à ciel ouvert » qu’est cette institution psychiatrique, à la fois terrain de vie, de travail, d’expérimentation, de patients et de soignants, etc.

Exposition Livres uniks 5, Topographie de l’art, 16 septembre -11 novembre 2023.

Description :

Leporello en 6 pages de 90 x 320 cm pliées en 6.

Largeur : 30 cm.

Longueur totale : 1920 cm.

Impression pigmentaire ultrachrome sur papier Hahnemühle Photorag 308 gr.

Tirage et façonnage : Pendart Kunst und Produktion, Munich, 2023.

L’œuvre est assortie de 12 dessins originaux de 30 cm x 24 cm sur carta pura 250 gr, réalisés à l’encre de chine et de couleur.

Edition unique 2023.